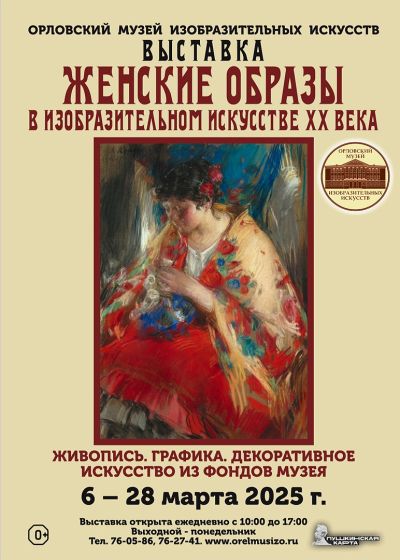

Женские образы в изобразительном искусстве XX века

В преддверии Международного женского дня Орловский музей изобразительных искусств представил выставку «Женские образы в изобразительном искусстве XX века» – масштабный проект, объединивший живопись, графику и декоративно-прикладное искусство из фондов музея. На выставке зрители увидели множество работ, не участвовавших ранее в экспозициях.

Выставка отразила эволюцию художественных стилей XX века – от символизма и примитивизма до соцреализма и «сурового стиля». Женский образ предстал во всем многообразии: музы-вдохновительницы, героини-труженицы, матери, подруги, современницы. Особого внимания заслуживает стремление организаторов – главного хранителя музея Мережкиной Е.И. и куратора, старшего научного сотрудника музея Мазуркевич Т.И. – дать полное представление о тенденциях, существовавших в искусстве ХХ века. В экспозиции соседствуют произведения, авторы которых придерживались диаметрально противоположных взглядов на искусство. Посетители музея познакомились как с точной фиксацией натуры, так и поэтической ее метафорой, а иногда и авангардной условностью форм.

Возникновение множества направлений в искусстве ХХ века, отличных от классических канонов, отразило социальные, политические и культурные изменения. Эксперименты с формой, цветом, композицией и материалами, поиски способов выразить современный им мир первых десятилетий века представлены произведениями Роберта Фалька, Александра Осьмёркина, Александра Древина, Антонины Софроновой.

Каждое десятилетие XX века представляло женский идеал через призму актуальных социальных задач и эстетических поисков. Эпоха типизации (1930–1950-е годы) создала героический канон образов, монументальных и культовых. Осязаемая достоверность образов читается в творчестве художников, создававших свои произведения в реалистической традиции: Абрам Архипов, Сергей Малютин, Алексей Корин, Николай Жуков, Сергей Ткачёв, Николай Струнников, Георгий Дышленко, Андрей Курнаков и др.

В 1960–1970-е годы на смену «типажам» приходят лирические портреты. Социальные роли отходят на второй план, уступая место внутреннему миру героинь с их чувствами и эмоциями. Кроме того, интерес художников вызывает интеллектуальная эмансипация женщин. В те годы создается множество портретов актрис, пианисток, ученых, студенток (Юрий Межиров, Алексей Жабский, Валентин Анисимов, Николай Силаев, Вадим Бродский, Викентий Ральцевич, Гиви Калмахелидзе, Соломон Боим, Виктор Донской и др.).

Дальнейшие поиски художников развивали идеи предшественников. Декоративность и метафоричность прослеживаются в работах Жанны Травинской, Валентины Олейниковой, Инны Лясс и др. Произведения Элия Белютина, чуждые предметности, переходят в разряд абстрактного знака-символа.

В трех залах музея состоялся диалог эпох. Выставка показала, как менялось восприятие женственности на протяжении столетия: от романтизированных образов начала века до психологических портретов и новых примитивов. Экспозиция стала не только подарком к 8 Марта, но и поводом по-новому взглянуть на историю искусства через женские образы.

Юлия Тютюнова