Образ «homo futurus» в раннесоветском искусстве.

Миф, проект и результат

События октября 1917 года стали своего рода амбивалентной точкой отсчета в бытовании русского искусства 20 столетия. Общее историко-культурное состояние эпохи было проникнуто небывалым прежде чувством эйфории, веры в чудесное уже наступающее будущее. Как результат – чрезвычайно интенсивный подъем общественной и творческой активности. Казалось грядущее свершиться стоит только вообразить, создать его посредством «фантазии десятков миллионов»[1]. В данном случае, речь шла о индивидуализации человеческого самосознания по принципу вселенского творческого могущества, убежденности что перерождение, обновление человека рано или поздно приведет к перерождению мира, вселенной причем в первую очередь посредством искусства. Так, раннесоветское искусство впервые в русской практике попыталось воссоздать новую реальность из своих собственных глубин. Оно было реальным в первую очередь по отношению к самому себе.

Во второй половине 1920-х годов страна Советов превратилась в лабораторию, в которой начался эксперимент по созданию нового пролетарского искусства - социалистического реализма. В рамках социалистической утопии и чаяний мировой революции, молодое искусство в интенциональном смысле отчасти выступило наследником авангарда. Но авангард уже не мог полностью отвечать внутренней потребности большей части и зрителей, и самих художников. В условиях крайнего напряжения всех жизненных сил человек эпохи «военного коммунизма» и НЭПа искал внутреннюю поддержку в искусстве, изображавшем жизнь не такой, какой она была на самом деле, а такой, какой она должна была быть, в его представлении.

Весьма отчетливо начинает ощущаться трансформация прежних революционных тем и мотивов. Идея триумфа, праздника революции отступает на второй план. Вперед выдвигается утопическая идея «человека будущего», впервые способного преодолеть трагический опыт истории.

Homo futurus послереволюционной эпохи проектировался в соответствии с принципами технической футурологии. Безусловно, подобная эстетика техницизма широко проявляла себя в 1920-х и в западноевропейском искусстве, достаточно вспомнить итальянских футуристов. Однако именно в Советской России, переживавшей голод и разруху, техническая романтика и доставшаяся в наследство от авангардистов машинная эстетика приобрели утопический характер. Машина рассматривалась как судьбоносный, магический фактор в деле строительства нового социума, новой культуры и нового человека. Следуя идее преодоления человеческой биологичности посредством машинизации тела, сращивания организма с механизмом в некий сверх-организм, советские художники 1920-х создают своего рода симбиоз техники и органики - новую генерацию людей «растущих из железа»[2]. На их полотнах мы видим то, чего на самом деле не происходило и не могло происходить, но должно было произойти в недалеком завтра. Это была утопическая картина будущего, которого еще нет, но которое вот-вот наступит и будет очевидно контрастировать с существовавшей на тот момент тотальной разрухой голодающей, аграрной страны.

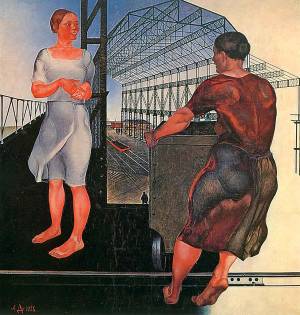

Полотно художника Александра Дейнеки 1926 г. «На стройке новых цехов» открывает перед зрителем разновидность «промышленной пасторали», где вывернутая плоскость, пространственное смещение и машинные формы переплетены с почти аркадской репрезентацией пролетарского тела. Фигуры работниц в легких одеждах, с босыми ногами завораживают своей по-мекеланжеловски мускулинной красотой[3]. Кажущееся противоречие между этими могучими трудовыми телами и индустриальным пространством легко преодолевается посредством композиционных диагоналей. Ажурным переплетам железных конструкций вторит диагональ пристальных взглядов, которыми очевидно обмениваются работницы, и которые как мостом соединяют все это головокружительное пространство.

Двумя годами позже другой художник Юрий Пименов пишет аналогичную по тематике картину «Даешь тяжелую индустрию» (1928). Здесь идея общего индустриального энтузиазма 1920-х приобретает действительно научно-фантастический характер. Пространство завода бесконечно огромно и полно футуристических агрегатов неизвестного назначения. На первом плане мускулистые пролетарские тела, слившись в одном суровом порыве, тянут стальной трос. Откуда-то слева на рабочих идет, брызжа искрами, стена доменного пламени, но они не боятся огня. Они и в самом деле «люди из железа» закоптелые и прокаленные. Как и «На стройке новых цехов», полотно «Даешь тяжелую индустрию» совершенно лишено формального сюжета. Рабочие и работницы радостно и яростно движутся, дергая тросы и толкая вагонетки из неоткуда в никуда. «Каждое сегодняшнее дело меряй, как шаг в электрический, машинный коммунизм», - восклицал в 1926 году Владимир Маяковский[4]. Так и персонажи картин Дейнеки и Пименова держат свой электрический шаг, являясь неотъемлемой частью сверхъестественного бескрайнего индустриального пейзажа.

К началу 1930-х годов Советский союз имел вид огромной стройплощадки, где в одном индустриальном порыве смешались: ликвидация безграмотности, соцсоревнования, массовые репрессии, коллективизация деревни, судебные процессы над «врагами народа» и первые Пятилетки. В этом «кипучем котле» продолжал формироваться образ homo futurus. Мысль о человеке вне социальных предрассудков, гармоничном и совершенном все более и более будоражила умы. Этот своеобразный и неоднозначный возврат к ренессансным идеям антропоцентризма в первой половине 1930-х, выразился в замене машинной эстетики и утопического техницизма культом «коллективного пролетарского тела». «Идеальный социум» должен был породить качественно новые отношения личности и коллектива[5], где утрата индивидуальной свободы компенсировалась слиянием с мощным пролетарским сообществом, наделенным сверхъестественными способностями, отдельному человеку недоступными. Это стремление к растворению собственного «я», к подчинению личной воли задачам общественного прогресса, стало характерной чертой мироощущения эпохи.

«Эйфория коллективизма» стала главной темой искусства первой половины 1930-х, фундаментом мифологемы «светлого будущего». Художественное воплощение мифа являло зрителю прекрасные тела, населяющие некую «сказочную страну социализма», а вовсе не реальный мир Пятилеток, или даже пропагандистскую версию этого мира. Так утопическая идея о совершенном сначала искусственном, а затем и натуральном «пролетарском теле» достигла своей наивысшей точки. Стремясь к началу 1930-х уйти от столь близкой конструктивизму машинной эстетики, художники пытались максимально реалистично выразить идею человека будущего, через актуальную тему спорта. Здесь образ homo futurus кажется уже полностью воплощенным – на полотнах предстают не рабочие, изможденные тяжким физическим трудом, а счастливые натренированные физкультурники.

Возможно, новая тема «физкультурников» имела самое обыденное обоснование. Физическая культура в СССР поощрялась постольку, поскольку ассоциировалась в первую очередь с физическим здоровьем трудящихся масс. С другой стороны, изображение физически здоровых и молодых людей служило своего рода символом духовной юности социалистической эпохи. «Вечная молодость» как тема появилась еще в конце 19 века, сначала, у ницшеанцев, а затем, позже, и у футуристов[6]. Раннее советское искусство, неизменно изображая новое общество здоровым, молодым и витальным, в данном случае, только продолжило эту тенденцию, заменив идею волюнтаристского индивидуализма социалистическими коллективистскими убеждениями.

Стоит отметить, что новые физически совершенные молодые люди, атлетическое «коллективное тело» не воевало и не порабощало. Оно праздновало, трудилось, училось - «пересоздавая» себя в русле социального прогресса. Данное преобразование предполагало также духовное и нравственное обновление человека в условиях социализма. И какова бы не была его скрытая суть, - форма оставалась гуманистической.

Тема «комсомольской пасторали» разворачивается на полотне Сергея Луппова «Спортивные игры на стадионе» (1927), где полные, пышущие здоровьем молодые энтузиасты и энтузиастки спорта в алых косынках и галстуках, в коротеньких шортах водят хороводы, резвятся и играют на залитом солнцем свежем травяном корте. Чистые, пухлые, румяные лица девушек и юношей выглядят отстраненными, и ничто не выдает в них ни революционной решимости, ни социалистического пафоса. Они переполнены «восторгом» и «негой», необъяснимой в условиях жестоких реалий исторической эпохи.

В этюдной картине Александра Дейнеки «Полдень» (1932) непосредственность солнечного света, вспыхивающего на плещущейся воде и неприкрытая нагота атлетичных купальщиц, также призваны показать образ «страны радости и счастья», где молодые работницы, восстанавливают свои силы в обеденный перерыв, плавая. Картина, очевидно, является первоначальным вариантом полотна «Обеденный перерыв в Донбасе» (1935), где Дейнека заменил женские фигуры мужскими. В данном случае примечательна полная взаимозаменяемость мужского и женского типаже. Фигуры бегущих девушек максимально обобщены, лица смазаны, словно еще не вполне понятно как именно «коллективное пролетарское тело» будет выглядеть во время отдыха. Не являясь достаточно совершенным, оно все еще видоизменяется и эволюционирует, выходя из пенящейся воды в соответствии с античным мифом о рождении Афродиты.

Александр Самохвалов в этот же период создает целую портретную серию «героев и героинь спорта»: «Спартаковка» (1928), «Девушка с ядром» (1933), «Физкультурница» (1935), «На стадионе» (1934-1935), «После кросса» (1934-1935), первоочередной задачей которых также становится демонстрация молодости и физического совершенства «коллективного человека». В 1935 году для советского павильона Международной выставки в Париже[7] Самохвалов пишет аллегорическое панно "Советская физкультура". Композиционный замысел картины отображает идею «единого пролетарского тела» посредством изображения различных разнонаправленных действий, одновременно разворачивающихся на многочисленных планах и уровнях. Группа молодых комсомольцев, держащих огромный белый шар с надписью «СССР», и девушка, стоящая на шаре с развевающимся красным знаменем, и девушки с цветами, исполняющие незамысловатые акробатические па, изображены в абсолютной мгновенности и конкретности. Их тела замерли во времени, улыбающиеся лица застыли, непосредственность действия так или иначе приостановлена. Словно "Советская физкультура" приглашает зрителя обнаружить в узорном взаимодействии всех изгибов обнаженных ног, спин, торсов, рук и ступней нечто большее; прочесть в стилизованных позах «визуальный коллективный сон» о социализме, а не просто идентифицировать непосредственное физическое ощущение спортивных упражнений.

Так, не смотря на кажущуюся однозначность, полотна вовсе не предлагают «действительности в ее революционном развитии» - где, социалистическая реальность пропагандистки утверждает себя не такой, какая она есть, а такой, какая она должна быть. Художники лишь предполагает, что, возможно, она должна быть такой и репрезентуют ее в виде не вполне натуралистически изображенной мечты с некоторым количеством более или менее правдоподобных элементов. Авторы как будто и сами не верят в объективность счастливого существования своего homo futurus. Эта чрезвычайная недоступность изображенных фигур - ключ к пониманию картин начала 1930-х как «визуальных снов» о социализме. Термин «визуального сна» может быть частично понят в прямом смысле: во сне люди могут появляться в неких застывших картинах, где лица персонажей иногда не совсем различимы и стерты. Спящий не осознает своей личности и может быть кем угодно из героев сна или даже всеми сразу. И перед пробуждением, он остается только с ощущением, а не с осознанием приснившегося ему тела.

Но тема сна вполне может трактоваться как символ трагически несбывшейся утопии. Бытие советского мифа, вопреки чаяньям, не возобладало над реальностью, не изменило ее, а выстроилось параллельно исторической действительности, пространством гипнотического сна о «пролетарской Аркадии». И в этом прекрасном коллективном сне воплощение мечты оказалось двойственным, закрытым и не вполне объяснимым. Так, произведения раннего советского искусства, открывают зрителю еще не иллюстрацию безжизненной политической доктрины, но притягательную и отталкивающую мечту о «светлом будущем» так никогда и не ставшую «настоящим».

аспирант Отдела художественной критики

НИИ теории и истории изобразительных искусств РАХ,

член Ассоциации искусствоведов (АИС)

[1] «Революцию осуществляют в моменты особого подъема и напряжения всех человеческих способностей, сознание, воля, страсть, фантазия десятков миллионов, подхлестываемая самой острой борьбой классов.» Ленин В.И. ПСС, т.11, с. 81// Цит. по Каменский А.А. Романтический монтаж.-М., 1989, С.8

[2] Одно из стихотворений революционера, профсоюзного деятеля и поэта А. К. Гастева из цикла «Поэзия рабочего удара», изданного Пролеткультом, носит название «Мы растем из железа».

[3] Christina Kiaer, Was Socialist Realism Forced Labour? The Case of Aleksandr Deineka in the 1930s., Oxford art journal 28.03.2005 p. 326

[4] Маяковский В. Передовая передового. – Собр. соч. в 12-ти т. – М., 1940, т. 8, С. 44

[5] Согласно положениям марксизма, только в коллективе индивид мог получить средства, дающие ему возможность всестороннего развития своих задатков, и только в коллективе была возможна личная свобода // Цит. по: Ярошевский Тадеуш. Личность и общество: Проблемы личности в современной философии — марксизм, экзистенциализм, христианский персонализм, структурализм. М., 1973. С. 81.

[6] Розенталь Б.Соцреализм и ницшеанство// Соцреалистический канон: Сб. статей. Спб., 2010. С.57

[7] Всемирная выставка искусств и техники 1937 года (фр. Arts et Techniques dans la Vie moderne) проводилась в Париже и вошла в историю как смотр достижений человечества накануне Второй мировой войны. За свое панно Самохвалов получил Гран-при выставки.